本ページはプロモーションが含まれています。

サックスのビブラート練習時期・練習方法

ビブラートは、サックスだけでなく他の楽器や歌でも使われるので、名前だけでも聞いたことがある方が多いと思います。

カラオケなどで唄う時にビブラートをかけると上手く聞こえるといわれ、ビブラートを練習する方もいます。

ビブラートというのは一定の速度で音を揺らすテクニックです。

アルトサックスのビブラートのかけ方は2通りあります。

顎を使うビブラートと、息の出し方によるビブラートです。

アルトサックスのビブラートでは、顎が使うやり方がほとんどです。

まずサックスを持たずに「あうあうあう」と繰り返し言ってみましょう。

この時に下顎が揺れているのが分かると思います。

この動きがアンプシュアに圧力に変化を与えビブラートがかかるのです。

息のビブラートは息を吐き出す強弱でビブラートをかけるのですが、フルートやオーボなど他の楽器に比べて微妙なコントロールができないことからほとんど使われません。

サックスのビブラート練習時期

ここでは、サックスの練習方法も紹介しますが、その前にサックスのビブラートはいつから練習を始めたらいいのかを解説します。

サックスのビブラート練習は上級者テクニックと広く認識されていますが、

実はまるっきりの、初心者ではいけませんがサックスを始めた初期段階で取り組んだ方が良いテクニックです。

というよりもビブラートはサックスを習い始めた初期段階からでも取り組むべきテクニックです。

というのも、サックスの習い初めはアンブシュアを練習するのですが、

アンブシュアは固定するものという概念があるので、この思い込みからアンブシュアが凝り固まってしまって、遅くからの練習ではビブラートをかけるのが困難になる場合があるからです。

音程の跳躍や音程を補正する技術を身につけるためにも、アンブシュアは固定すると同時に、柔軟に対応するということも考えて練習する必要があるのです。

最終的にはフラジオやベントといったテクニックにも直結してくるので大事なことです。

とはいっても、いきなりの初心者からではなく段階があるのですが、

その目安というのはサックスを吹いていて音がまっすぐに伸ばせるようになればビブラートの練習に取り掛かっても良い段階と思って大丈夫です。

音がまっすぐ伸ばせない状態とは、音が震えているということなのでこの状態で音を揺らそうと思うと無理があります。

しかし、このまっすぐ音を伸ばすという条件がクリアできればビブラートの練習をスタートさせてもOKでしょう。

サックスのビブラート練習方法

ビブラートは前述したように、一定の幅で音を揺らすテクニックですが、ただ揺らせばいいのではなく一定にというところが難しいところです。

ビブラートはフルートやオーボエは息で掛けますが、サックスは顎で掛けます。

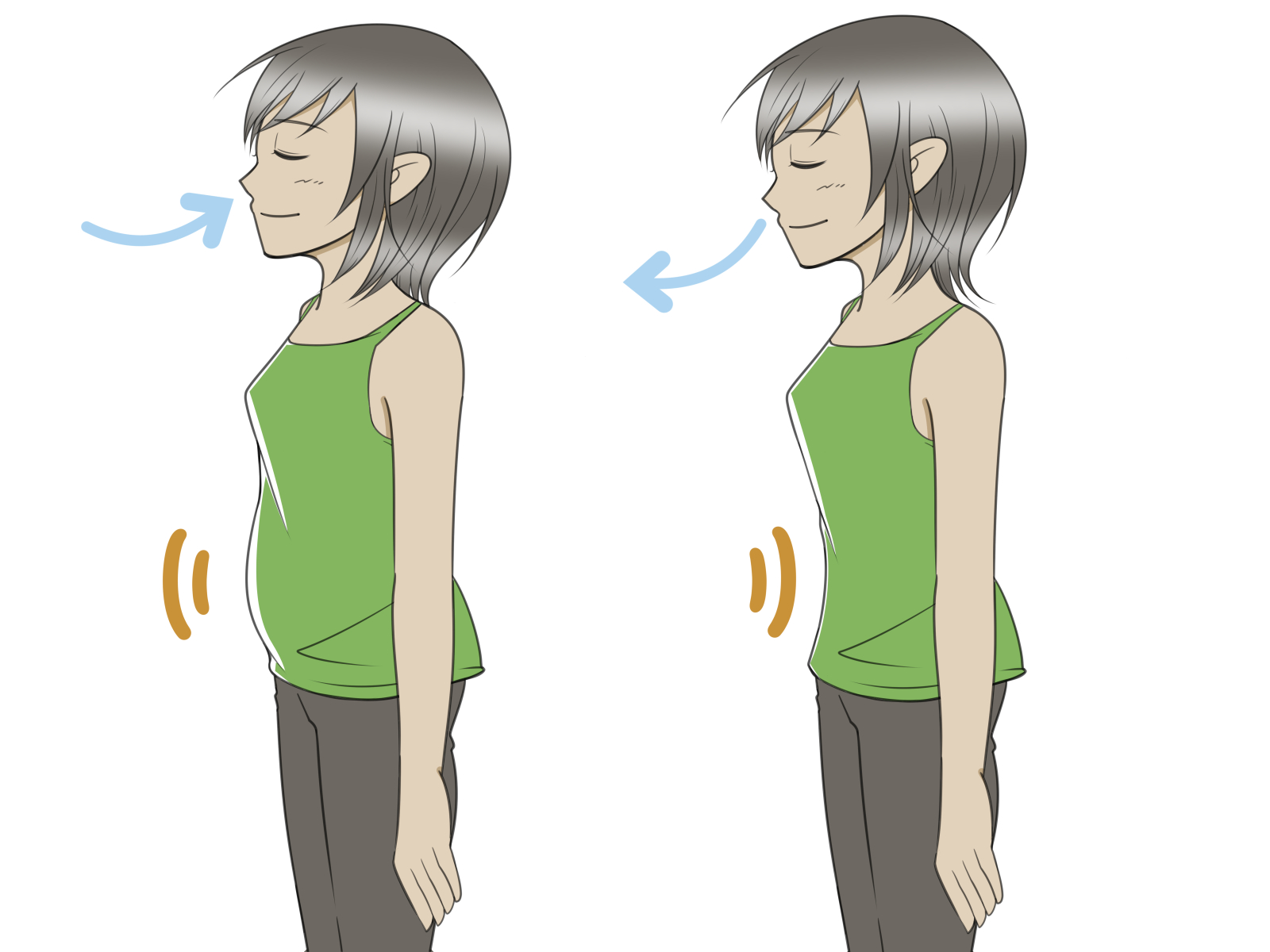

サックスのビブラートのかけ方は、アゴを上下させることでかけます。

具体的に説明すると、まず口で「あうあうあう」と言ってみて下さい。

顎が上下に動くのが分かると思います。

「あうあうあう」または「わうわうわう」と発音する時にアゴが自然に上下することで唇が動き、

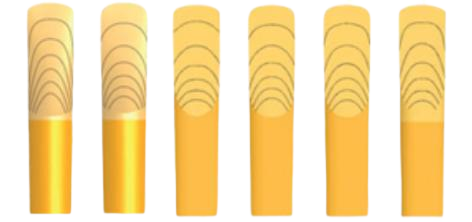

唇が動くことでリードに接している面に変化が生じてビブラートがかかるのです。

外見からほとんどわからない程度の動きです。

ビブラートはメトロノームを使って練習する

ビブラートを練習する時には「メトロノーム」を使います。

初めは、♪=60のゆっくりとしたテンポから始めます。

まずは一拍につき1回 4分音符で1つ、これができたら、8分音符で2つ、3連譜のリズムで3つ、16音符に4つと、ビブラートの数を増やしていきます。

慣れてきたらテンポを徐々に上げていきます。

四分音符=72のテンポで1拍に4つのビブラートが入るまでもっていければ標準と思って下さい。

慣れないうちは、ビブラートの練習途中にアンブシュアが崩れて来ることがありますが、

崩れないように前歯2本をマウスピースにしっかり当てておくことが大事です。

自由にビブラートをかけれるようになるには少し時間がかかると思いますが、

ビブラートをマスターすることで表現方法のバリエーションが大幅に広がります。

地味な練習になりますが、慌てずゆっくりと、しかし確実に演奏できるように練習を重ねていきましょう。

実際に曲を演奏する時には、1拍にいくつビブラートを掛けるということは意識をしません。

自然にメロディにビブラートを掛けていくのですが、この練習はビブラートをコントロールするための基礎練習方法です。

もう1回おさらいしますと、ビブラートの練習を始める時期は、まっすぐ音を伸ばすことが出来るようになれば始めましょう。と言いました。

まっすぐ音を伸ばすには大前提としてロングトーンができなければいけません。

ロングトーンを行うにはアンブシュアができなければいけません。

アンブシュアを安定させるには、まず口に筋肉を鍛える必要があります。

口の筋肉を鍛えるにはある程度時間をかけてサックスを吹く練習が必要です。

サックス初心者はアンブシュアは「固定するもの」と思い込みがちになるのですが、

アンブシュアは固定も必要ですが柔軟性も必要なのです。

ある意味、この柔軟性というのはサックスを始めたばかりの初心者の方が得意だったりします。

ビブラートはサックス初心者でも取り組むべき練習と言ったのはそのためです。

矛盾するようですが、アンブシュアで固定する、柔軟にする。

この二つを頭に片隅に入れて練習をしてみて下さい。

ビブラートの練習方法は「サックス ビブラート」でネット上で検索するとYoutubeの動画などで丁寧に教えてくれます。

参考にしてみて下さい。

あなたアンブシュアができていますか?

ロングトーンができていますか?

両方ともOKなら、ビブラートの練習を始めてみましょう。

ビブラートができるようになると最高にかっこいいですよ。

「サックス ビブラート」の教材では、吉野みゆきのサックス講座第3弾 ジャズ入門編、第2章レッスン3でテキスト&DVDで詳しく教えてくれます。