本ページはプロモーションが含まれています。

サックス連符の練習方法

連符は、よく「真っ黒い楽譜」と呼ばれたりします。

ここでお話している練習方法を続けることで、サックス連符も苦手意識が無くなり楽しく演奏できるようになるでしょう。

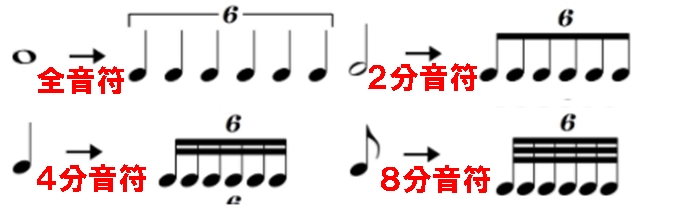

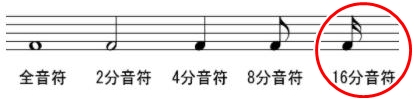

ここでは、6連符や16分音符を正確に演奏する練習方法をお伝えします。

多くの方は、まずメトロノームを使ってゆっくりなテンポから、指が動くようになったら少しづつテンポを上げていくという練習方法をしていると思うのですが、

これから紹介する練習方法を実践することでサックスの連符の習得が早くなるので良ければ試してみて下さい。

譜面を口に出して読む

譜面が読めるのは当然ですが、意外と初心者の方は自分が思っているよりも譜面が読めていないことに気がついていません。

まず、譜面がスムーズに読めているかどうか確認しましょう。

譜面を歌いながら指を動かす

譜面通りに歌うことができるようになったら、サックスを持って指を動かします。

ただ、まだこの時は音はだしません。

音を出すと「音が思うように鳴らない」とか指以外のことに気を取られてしまうからです。

まず、この段階では指の動きだけに集中します。

音符を追いながら自分の指がどのような動きをしているのか落ち着いて観察します。

この時の指の形は卵を掴むような感じです。

人間の指は脱力すると自然に指がほんの少し曲がります。

不必要な力が指に入っていなければ自然にこの形になるはずです。

この状態からキーから指を離した時にバラバラと楽器から離れていくようでは、次の動作に支障をきたすので、きちんとあるべき位置に指が留まるように意識します。

ただ、手の形は演奏者の手の大きさによって左右されます。

手が小さい方の場合は、指を曲げることで他のキーに接触するようなら指は曲げない方が良いです。

利き腕によっても左手が動きにくいとか、右手が動きにくいとかあると思います。

左手、右手のトレーニング方法をこちらで詳しく説明しているので参考にしてみて下さい。

指のストレッチ方法や、自然と指の動きが早くなる「腕立て伏せ」などもこちらで紹介しています。

是非、ご覧になってください。

指の動きがスムーズにできるようになったら、ここで初めて楽器をもって練習をします。

最初はゆっくり半分以下のテンポで練習をします。

ある程度早いスピードでスムーズに吹けるようになったら、リズムを変えて練習をします。

6連符の場合は3連符×2に分けたり、2連符×3に分けたりします。

16分音符の連符でも4分音符のカウントではなく、倍の8分音符のカウントで練習したりします。

スラーがかかっている場合は、拍の頭にタンギングをして1拍ずつ分けて練習するのも良い練習方法になります。

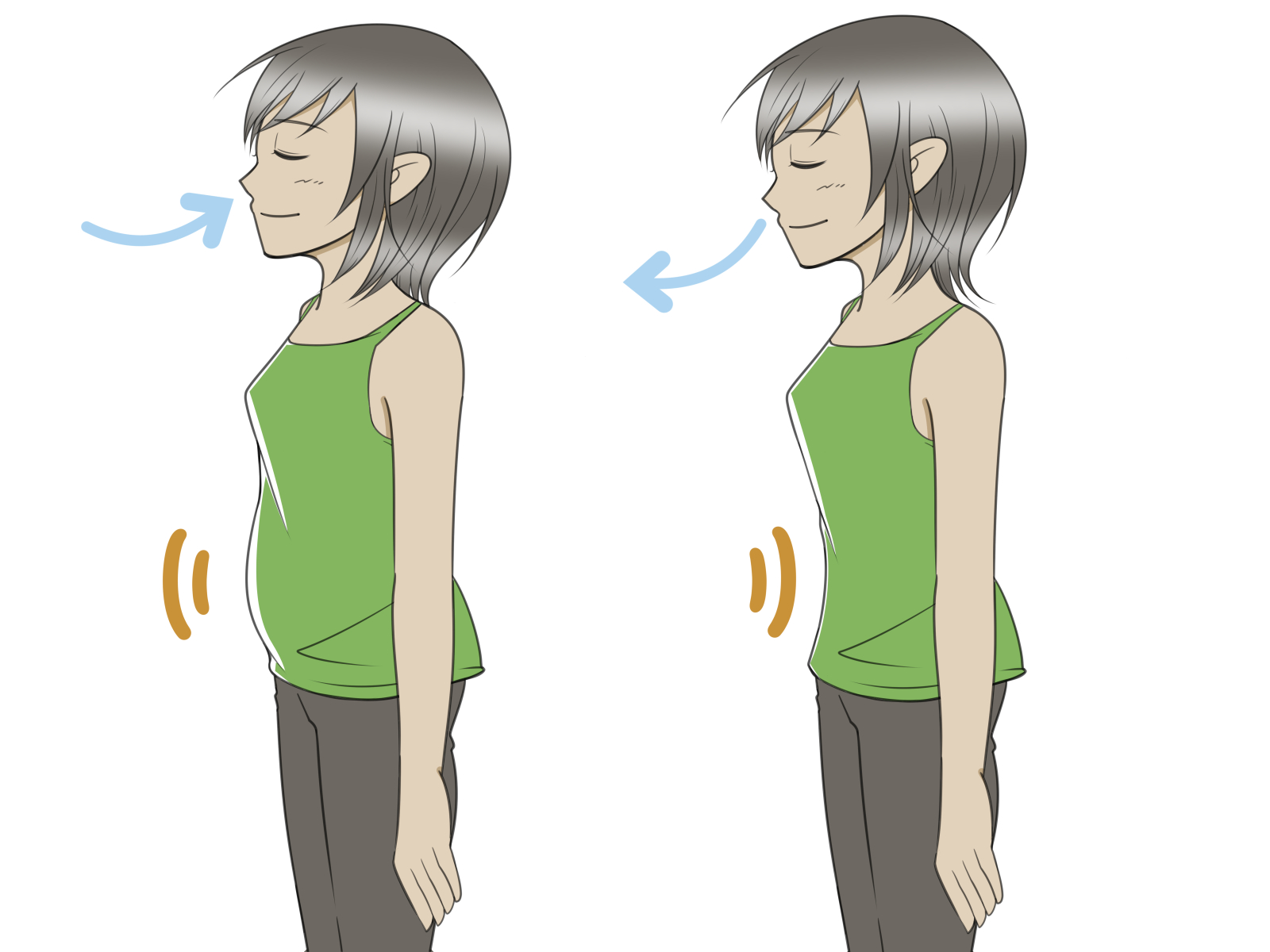

最後になりますが、姿勢にも気をつけてください。

練習に一生懸命のあまり姿勢が乱れたりすることがよくあります。

つい譜面と睨めっこするために猫背になってしまうのです。

猫背は肩甲骨が上に上がったり横に広がったりするので、この状態では指は早く動かすことができません。

この状態を無理に続けていると腱鞘炎になることもあるので注意が必要です。

練習をするときは、できる限り良い姿勢で集中するようにしましょう。

サックスを吹くときの正しい姿勢を、立って演奏する場合と座って演奏する場合を悦明しているので、こちらも良ければ参考にしてみてください。

色々書いてきましたが、サックスが上手くなるのに近道はありません。

地道にゆっくりした動きから精度を保ったまま少しづつテンポを上げていくという努力が必要です。

そして、常に自分に取ってどんな練習方法が有効か考えることで効率よく上達することができると思います。